钦定古今图书集成/理学汇编/学行典/第007卷

| 钦定古今图书集成 理学汇编 第七卷 |

钦定古今图书集成理学汇编学行典

第七卷目录

理气部总论一

易经〈系辞上 系辞下 说卦传〉

太极图〈周子太极图说 朱子太极图说解〉

周子通书〈动静 理性命〉

张子正蒙〈太和篇 参两篇 天道篇 神化篇 动物篇 诚明篇〉

学行典第七卷

理气部总论一[编辑]

易经[编辑]

《系辞上》[编辑]

“天尊地卑”,乾坤定矣;卑高以陈,贵贱位矣;动静有常, 刚柔断矣;“方以类聚,物以群分”,吉凶生矣;“在天成象, 在地成形”,变化见矣。

〈本义〉“天地”者,阴阳形气之实体。“乾坤”者,《易》中纯阴纯阳之卦名也。“卑高”者,天地万物上下之位。“贵贱”者,《易》中卦爻上下之位也。动者,阳之常;静者,阴之常。“刚柔”者,《易》中卦爻阴阳之称也。方谓事情所向。言事物善恶,各以类分。而“吉凶”者,《易》中卦爻占决之辞也。“象”者,日月星辰之属。“形”者,山川动植之属。“变化”者,《易》中蓍策卦爻,阴变为阳,阳化为阴者也。此言圣人作《易》,因阴阳之实体,为卦爻之法象。庄周所谓“《易》以道阴阳”,此之谓也。〈大全〉问:第一章第一节,盖言圣人因造化之自然以作《易》。朱子曰:“论其初,则圣人是因天理之自然而著之于书,此是后来人说话。又是见天地之实体,而知《易》之书如此。如见天之尊,地之卑,却知得《易》之所谓乾坤者如此;如见天之高,地之卑,却知得《易》所分贵贱者如此。”又曰:“此是因至著之象,以见至微之理。”又曰:“上句是言造化之实体,以明下句《易》中之事。” 融堂钱氏曰:“‘无画之《易》,在太极先;有画之《易》,自两仪始’。盖下文所谓‘贵贱、刚柔、吉凶变化,自乾坤而始著,非自乾坤而始有也’。” 双湖胡氏曰:“天尊地卑,阴阳固有自然尊卑之象,然于《易》上欲见其尊卑处,何者为最亲切?”曰:“自太极生两仪象卦,最可见。太极动”而生阳,静而生阴,则阳已居先矣。至于阳仪之上生一阳一阴,先阳固宜也。阴仪上当以阴为主矣。其生一阳一阴,亦以阳居先焉。以至于六画,莫不先阳而后阴,于是首《干》终《坤》。干不期尊而自尊,《坤》不期卑而自卑。于此见尊阳卑阴,非圣人之私意,卦画自然之象,而亦造化自然之位也。 张子曰:“不言高卑,而曰卑高者,亦有义,高以下为基,亦是人先见卑处,然后见高也。 鹤山魏氏曰:卦画自下始也。位,六位也。贵贱,观于《屯》言以贵下贱,《讼》言以下讼上之类可见矣。天圆而动,地方而静,故有常。刚爻一三五,柔爻二四六也。断因九六之得位失位而断之也,《观》于位正当也,位不当也之类可见矣。 临川吴氏曰:‘动静有常,以天地之用言。天运转不已,阳常动也;地填嶷不移,阴常静也。刚柔以卦之奇耦二画言,刚谓奇画,柔谓耦画。断犹判也。刚画犹阳动之实而一,柔画犹阴静之虚而二也’。” 东坡苏氏曰:“方本异也,而以类而聚,此同之生于异也;物群则其势不得不分,此异之生于同也。天地一”物也,阴阳一气也,或为象,或为形,所在之不同,故云在者明其一也。象者,形之精华,发于上者也。形者,象之体质,留于下者也。 盘涧董氏曰:“在天成象,在地成形,变化见矣。变化非因形象而后有也,变化流行,非形象则无以见,故因形象而变化之迹可见也。日月星辰,象也;山川动植,形也。象,阳气所为,形,阴气所为。然阳中有阴,则日星阳也,月辰阴也;阴中有阳,则山阴而川阳,然阴阳又未尝不相错,而各自为阴阳也。” 涑水司马氏曰:“乾坤定于天地,贵贱陈于尊卑,刚柔断于动静,吉凶生于万物,变化见于形象,皆非圣人为之也。天地之判,阴阳之交,本自有之,而圣人准之以为教尔。” 勉斋黄氏曰:“此言有天地,则乾坤、贵贱、刚柔、吉凶、变化之理,昭然可见。然必有乾坤,而后贵贱、刚柔、吉凶之体始具,有贵贱、刚柔、吉凶,而后变化之用始行,始于乾坤,终于变化,此生生所以不穷,天地所以常久而不已也。”

是故“刚柔相摩,八卦相荡。”

〈本义〉此言《易》卦之变化也。“六十四卦之初,刚柔两画而已。两相摩而为四,四相摩而为八,八相荡而为六十四。”〈大全〉问:“‘刚柔相摩,八卦相荡’。窃谓六十四卦之初,刚柔两画而已。两而四,四而八,八而十六,十六而三十二,三十二而六十四,皆是自然生生不已,而谓之摩荡,何也?”朱子曰:“摩如一物,在一物上面摩旋底意思,亦是相交意思。如今人磨子相似,下面一片不动,上面一片只管摩旋,推荡不曾住

“自两仪生四象,则老阳老阴不动,而少阴少阳则交;自四象生八卦,则乾坤震巽不动,而兑离坎艮则交;自八卦而生六十四卦,皆是从上加去,下体不动。每一卦生八卦,故谓之‘摩荡’。” 又曰:“摩是两个物事相摩戛,荡是圆转推荡出来,摩是八卦以前事,荡是有那八卦了,团旋推荡那六十四卦出来。《汉书》所谓‘荡军’” ,是圆转去杀伐磨转他底意思。

鼓之以雷霆。润之以风雨。日月运行。一寒一暑。

〈本义〉此变化之成象者。〈大全〉建安丘氏曰:“前以乾坤贵贱、刚柔、吉凶变化言,是对待之阴阳交易之体也。此以摩荡鼓润运行言,是流行之阴阳变易之用也。至下文则言乾坤之德行,而继以人体。乾坤者终之,

乾道成男,坤道成女。”

〈本义〉此变化之成形者。此两节又明《易》之见于实体者、与上文相发明也。〈大全〉朱子曰:“‘刚柔相摩,八卦相荡’,方是说做这卦、做这卦了。那‘鼓之以雷霆’”,与“风雨日月寒暑之变化,皆在这卦中。那成男成女之变化,也在这卦中。见造化关捩也才动,那许多物事都出来,《易》只是模写他这个。”又曰:“‘鼓之以雷霆,润之以风雨’,此已上是将造化之实体,对《易》中之理,此下便是说《易》中却有许多物事。 ‘天地父母,分明是一理。‘乾道成男,坤道成女’,则凡天下之男皆干之气,天下之女皆坤之气,从这里便彻上彻下,即是一个气都透了。 ‘乾道成男,坤道成女’,通人物言之,在动物如牝马之类,在植物亦有男女,如麻有牡麻,及竹有雌雄之类,皆离阴阳刚柔不得’。”又曰:“岂得男便都无阴,女便都无阳?这般”须要错看。 《正蒙》云:“游气纷扰,合而成质者,生人物之万殊,阴阳两端,循环不穷者,立天地之大义。阴阳循环如磨,游气纷扰,如磨中出者,刚柔相摩,八卦相荡,鼓之以雷霆,润之以风雨,日月运行,一寒一暑,此阴阳循环,立天地之大义也。乾道成男,坤道成女,此游气纷扰,生人物之万殊也。” 云峰胡氏曰:“刚柔二爻相摩而为八卦,八卦相荡而为六十四。摩与荡,即上文所谓变化也。六十四卦之中自有雷霆风雨日月寒暑,变化而成象者也。卦之中自有男女,变化而成形者也。此一节画后之《易》,又如此也。”大抵《易》之未画,卦爻之变化,在天地实体中;及其既画,天地万物之变化,又在卦爻实体中。《本义》两以实体言,见在天地者,即未画之《易》;在《易》者,即是已画之天地,其体皆实而非虚也。

干知大始,坤作成物。

〈本义〉知,犹主也。《干》主始物,而《坤》作成之。承上文男女而言乾坤之理。盖凡物之属乎阴阳者,莫不如此。大抵阳先阴后,阳施阴受,阳之轻清未形,而阴之重浊有迹也。〈大全〉朱子曰:“干知大始,《坤》作成物。”知者,管也。干管却大始,大始即生物之始。乾始物而《坤》成之也。 “干知大始”,干为其始,为其萌芽,《坤》作成物,《坤》管下面一截有所作为 知训“管”字,不当解作知见之知。大始未有形,知之而已,成物乃流形之时,故有为。 《干》只是气之统体,无所不包,但自其气之动而言则为阳,自其气之静而言,则为阴,所以阳常兼阴,阴不得兼阳,阳大阴小,阳全阴半,阳饶阴乏,而阴必附阳,皆此意也。 邵子曰:“阳不能独立,必得阴而后立,故阳以阴为基;阴不能自见,必待阳而后见,故阴以阳为倡。”阳知其始而享其成,阴效其法而终其劳也。 柴氏中行曰:“一气之动,则自有知觉,而生意所始,干实为之,一”气既感,则妙合而凝。其形乃著,有作成之意;坤实为之。

干以易知,坤以简能。

〈本义〉乾健而动,即其所知,便能始物而无所难,故“为以易而知大始。”“坤顺而静”,凡其所能,皆从乎阳而不自作,故“为以简而能成物。”〈大全〉朱子曰:干之《易》,只管上一截事,到下一截却属坤,故易。坤只是承乾,不著做上一截事,只做下面一截,故简。如“干以易知,坤以简能”,知便是做起头,能便是做了观,𬯎然确然,亦可见易简之理。 “干以易知”,干,阳物也,阳德刚健。

故作为《易》,成坤以简能。坤因干先发得有。

头脑,特因而为之,故简 。“‘《干》惟行健’,其所施为自是容易,观造化生长可见。只是这气一过时,万物皆生了,可见其易。要生便生,更无凝滞;要做便做,更无等待,非健不能也。” 又曰:“乾德刚健,他做时便通透彻达,拦截障蔽他不住。人刚健者亦如此易知,只是说他恁地做时不费力。《坤》最省事,更无劳攘,只承受那干底” ,生将物出来,便见得是能。阴只是一个顺,若不顺,如何配阳而生物?简,只顺从而已 。“《干》以易知” 者,乾健不息,惟主于生物,都无许多艰深险阻,故能以易而知大始。“坤顺承天” ,惟以成物,都无许多繁扰作为,故能以简而作成物。诚斋杨氏曰:“自‘干知大始’” 至“‘坤以简能’,何谓也?” 曰:

此赞乾坤之功,虽至溥而无际,而乾坤之德,实至要而不繁也 。潘氏曰:“干主宰大始,坤作成万物” ,此乾坤之职也。使为干者用力之难,为坤者用功之繁,则乾坤亦劳矣。惟干以易知,故主宰大始,不以为难;惟坤以简能,故作成万物,不以为繁也。云峰胡氏曰:《本义》曰:此承上文男女而言乾坤之理。盖物凡阳皆属干之男,凡阴皆属《坤》之女,一阴一阳,可相有不可相无,然其理则阳主于始物,阴不过作成之尔。阳主始物,自然而然,胡为是之易也?健故也;阴但从阳,自能成物,胡为是之简也?顺故也。上两节论阴阳之形体,兼气与形而言也。此论阴阳之性情,因气与形而以理言也。

又

一阴一阳之谓道,

〈本义〉阴阳迭运者,气也,其理则所谓“道。”〈大全〉朱子曰:“一阴一阳之谓道”,阴阳何以谓之道?当离合看。 “一阴一阳之谓道”,则阴阳是气不是道,所以为阴阳者乃道也。若只言“阴阳之谓道”,则阴阳是道。今曰一阴一阳,则是所以循环者乃道也。“一阖一辟谓之变”,亦然。又曰:“理则一而已。”其形者则谓之器,其不形者则谓之道。然道非器不形,器非道不立。盖阴阳亦“器也,而所以阴阳者,道也。是以一阴一阳,往来不息,而圣人指是以明道之全体也。此‘一阴一阳之谓道’之说也。” 问:“‘一阴一阳之谓道’,便是太极否?”曰:“阴阳只是阴阳,道便是太极。程子说:‘所以一阴一阳者,道也’。” 问:“一阴一阳之谓道。”曰:“以一日言之,则昼阳而夜阴;以一月言之,则望前为阳,望后为阴;以一岁言之,则春夏为阳,秋冬为阴。从古至今,恁地滚将去,只是这个阴阳,是孰使之然哉?乃道也。”从此句下文分两脚,此气之动,为人为物,浑是一个道理。故人未生以前,此理本善,所以谓“继之者善”,此则属阳;气质既定,为人为物,所以谓“成之者性”,此则属阴。又曰:“一阴一阳”,此是天地之理。如“大哉乾元,万物资始”,乃继之者善也;“乾道变化,各正性命”,此“成之者性也。”这一段是说天地生成万物之意,不是说人性上事。

继之者善也,成之者性也。

〈本义〉“道具于阴而行乎阳。”继、言其发也。善,谓化育之功,阳之事也。“成”,言其具也。性,谓物之所受,言物生则有性,而各具是道也,阴之事也。

“仁者见之谓之仁,知者见之谓之知。”百姓日用而不 知,故君子之道鲜矣。

〈本义〉“仁阳知阴”,各得是道之一隅,故随其所见而目为全体也。“日用不知”,则莫不饮食,“鲜能知味”者,又其每下者也,然亦莫不有是道焉。

“显诸仁,藏诸用”,鼓万物而不与圣人同忧,盛德大业 至矣哉。

〈本义〉显,自内而外也。仁,谓造化之功,德之发也。藏,自外而内也。用,谓机缄之妙,业之本也。程子曰:“天地无心而成化,圣人有心而无为。”〈大全〉《朱子》曰:“显诸仁。”

是“元亨”,诚之通,藏诸用;是“利贞”,诚之复。

富有之谓“大业”,日新之谓“盛德。”

〈本义〉《张子》曰:“富有者,大而无外,日新者,久而无穷。”〈大全〉朱子曰:“富有之谓大业”,言万物万事,无非得此理,所谓富有也。日新,是只管运用流行,生生不已。节斋蔡氏曰:富有广大,不御日新,悠久无疆,天高地下,万物散殊,其富有之谓欤。阴阳升降,变化不穷,其日新之谓欤。

生生之谓《易》。

〈本义〉阴生阳,阳生阴,其变无穷,理与《书》皆然也。

成象之谓干,效法之谓坤。

〈本义〉效,呈也。《法》,谓造化之详密而可见者。

“极数知来”之谓《占》,通变之谓“事”,

〈本义〉事之未定者,属乎阳也。占之已决者,属乎阴也。

阴阳不测之谓“神。”

〈本义〉《张子》曰:“两在,故不测。”〈大全〉朱子曰:“阴阳不测之谓神”,是总结这一段。不测是在这里,又在那里,便是这一个物事,走来走去,无处不在。六十四卦都说了,这又说三百八十四爻许多变化,都只是这一个物事周流其间。

又

阖户谓之《坤》,辟户谓之《干》。一阖一辟谓之变,往来不 穷谓之通。

〈本义〉阖辟、动静之机也。先言“坤”者、由静而动也。“乾坤变通”者、化育之功也。〈大全〉汉上朱氏曰:《坤》自夏至,以一阴右行,万物由之而入,故曰“阖户。”干自冬至,以一阳左行,万物从之而出,故曰“辟户。”又曰:“无阖则无辟,无静则无动。”此《归藏》所以先坤欤。 进斋徐氏曰:天道流行,有动有静,犹户之阖辟也。阳之嘘也,户之辟也,群蛰由是而作也,是谓之《干》。阴之翕也,户之阖也,群动由是而息也,是谓之《坤》“先坤后

干阴阳之义也

是故《易》有太极。是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。

〈本义〉一每生二,自然之理也。《易》者,阴阳之变;太极者,其理也。两仪者,始为一画,以分阴阳;四象者,次为二画,以分太少。八卦者,次为三画,而三才之象始备。此数言者,实圣人作《易》,自然之次第,有不假丝毫智力而成者。画卦揲蓍,其序皆然。〈大全〉朱子曰:周子康节说太极是和阴阳,衮说《易》中便抬起说。周子言“太极动而生阳,静而生阴,动时便是阳之太极,静时便是阴之太极。盖太极只在阴阳里。如《易》有太极,是生两仪”,则先从实理处说。若说其生,则俱生,太极依旧在阴阳里。但言其次序,须有这实理,方始有阴阳也。其理则一。虽然自见在事物而观之,“则阴阳函太极;推其本,则太极生阴阳。” 问:“一阴一阳上又各生一阴一阳之象。以图言之,两仪生四象,四象生八卦。节节推去,固容易见。就天地间著实处,如何验得?”曰:“一物上自各有阴阳,如人之男女阴阳也。逐人身上又各有这血气,血阴而气阳也。如昼夜之间,昼阳也,夜阴也;而昼阳自午后属”阴,夜阴自子后又是阳,此便是阴阳各生阴阳之象。 南轩张氏曰:“《易》者生生之妙,而太极者所以生生者也。”

又

形而上者谓之道,形而下者谓之器。

〈本义〉卦爻阴阳,皆形而下者,其理则“道”也;〈大全〉朱子曰:“形而上者,指理而言;形而下者,指事物而言。事事物物,皆有其理,事物可见而其理难知。即事即物,便见得此理,只是如此看。”又曰:“形而上底虚,浑是道理。”

“形而下底实便是器。”这个分说得极精切。又

曰:“道是道理,事事物物皆有个道理。器是形迹,事事亦皆有个形迹。有道即有器,有器须有道,物必有则。” 又曰:“可见底是器,不可见底是道。理是道,物是器。”

《系辞下》[编辑]

“日往则月来,月往则日来”,日月相推而明生焉。“寒往 则暑来,暑往则寒来”,寒暑相推而岁成焉。“往者屈也, 来者信也”,屈信相感而利生焉。

〈本义〉言“往来屈信”,皆感应自然之常理。

又

天地絪缊,万物化醇;男女构精,万物化生。《易》曰:“三人 行则损一人,一人行则得其友。”言致一也。

〈本义〉絪缊,交密之状。醇,谓厚而凝也,言气化者也。“化生”,形化者也。〈大全〉朱子曰:天地男女,都是两个,方得专一。 临川吴氏曰:“絪缊者,气之交也。构精者,形之交也。天地之二气交,故物之以气化者,其气𬪩厚而能醇;男女之二气交,故物之以形化者,其精凝聚而能生。”此气形之相交,以二与三人损一,一人得友之相合,以二者其理同,皆言其以一合一,故能致一而不二也。

又

子曰:“乾坤,其《易》之门邪?干,阳物也;坤,阴物也。阴阳合 德而刚柔有体,以体天地之撰,以通神明之德。”

〈大全〉云峰胡氏曰:其初也,阴阳分而为两仪,阴阳之合则为四象八卦,而刚柔于是乎有体,著而天地之撰,微而神明之德,皆自《干》开其始,而《坤》成其终,故曰“乾坤易之门。”

《说卦传》[编辑]

昔者圣人之作《易》也,将以顺性命之理。是以立天之 道,曰“阴与阳”,立地之道,曰“柔与刚”,立人之道,曰“仁与 义。”兼三才而两之,故《易》六画而成卦。分阴分阳,迭用 柔刚,故《易》六位而成章。

〈大全〉朱子曰:“阴阳以气言,刚柔以质言,仁义以理言。”阴阳成象,天道之所以立也;刚柔成质,地道之所以立也;仁义成德,人道之所以立也。道一而已,随事著见,故有三才之别,而于其中又各有体用之分焉,其实则一太极也。 阴阳是阳中之阴阳,刚柔是阴中之阴阳。刚柔以质言,是有个物了,见得是刚底柔底。阴阳以气言。

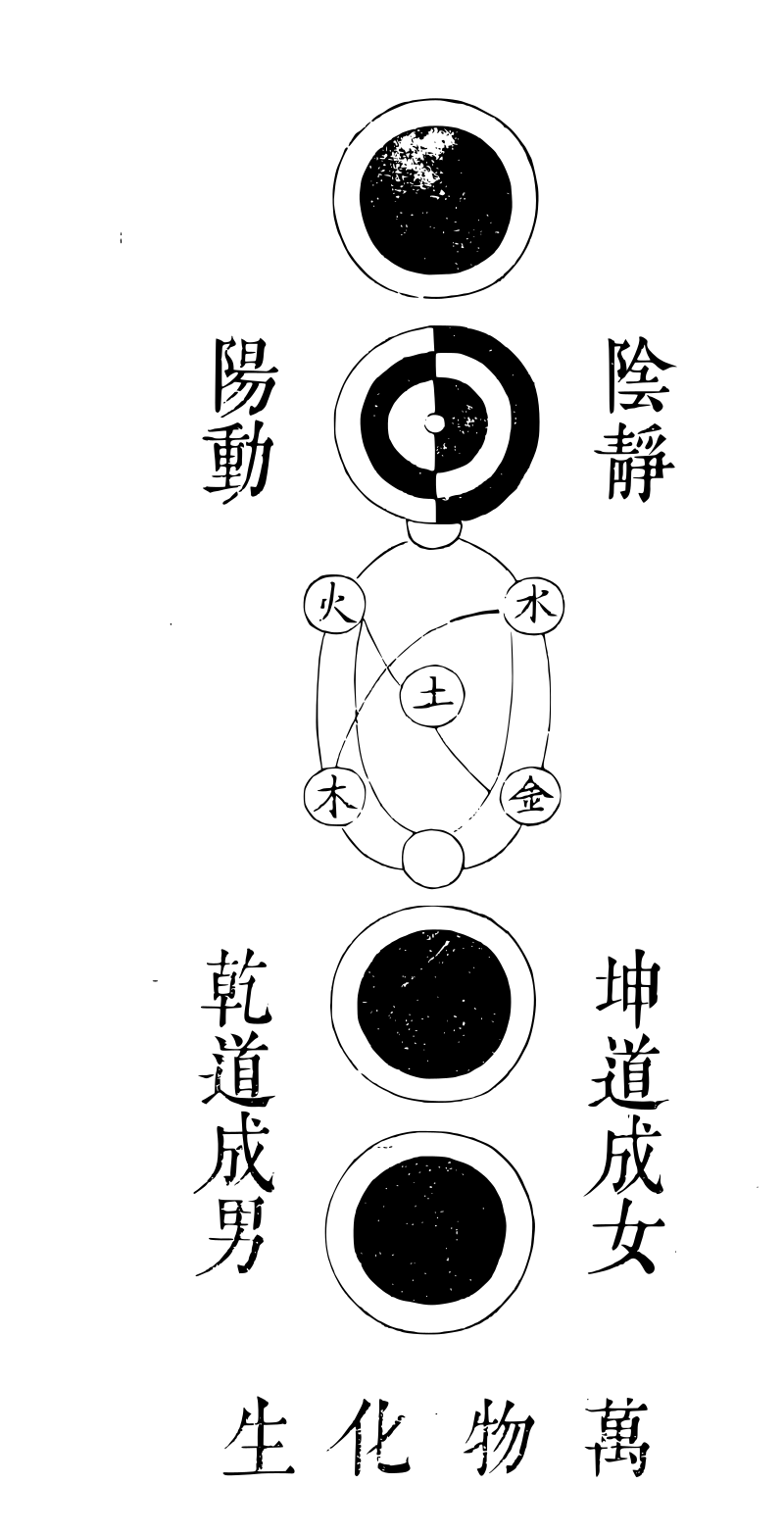

太极图

《周子太极图说》[编辑]

无极而太极。

〈注〉上天之载,无声无臭,而实造化之枢纽,品汇之根柢也。故曰:“无极而太极。”非太极外复有无极也。

太极动而生阳,动极而静,静而生阴;静极复动,一动 一静,互为其根;分阴分阳,两仪立焉。

太极之有动静,是天命之流行也。所谓“一阴一阳之谓道。” 诚者,圣人之本,物之终始,而命之道也。其动也,诚之通也,继之者善,万物之所资以始也。其静也,诚之复也,成之者性,万物各正其性命也。动极而静,静极复动,一动一静,互为其根,命之所以流行而不已也。动而生阳,静而生阴,分阴分阳,两仪立焉,分之所以一定而不移也。盖太极者,本然之妙也;动静者,所乘之机也;太极,形而上之道也;阴阳,形而下之器也。是以自其著者而观之,则动静不同时,阴阳不同位,而太极无不在焉;自其微者而观之,则冲漠无朕,而动静阴阳之理,已悉具于其中矣。虽然,推之于前而不见其始之合,引之于后而不见其终之离也。故程子曰:“动静无端。阴阳无始。” 非知道者。孰能识之。

阳变阴合,而生“水火木金土。”五气顺布,四时行焉。

有太极则一动一静而两仪分;有阴阳则一变一合而五行具。然五行者,质具于地而气行于天者也。以质而语其生之序,则曰“水火木金土” ,而水木阳也,火金阴也;以气而语其行之序,则曰“木火土金水” ,而木火阳也,金水阴也。又统而言之,则气阳而质阴也;又错而言之,则动阳而静阴也。盖五行之变至于不可穷,然无适而非阴阳之道。至其所以为阴阳者,则又无适而非太极之本然也,夫岂有所亏欠闲隔哉。

五行一阴阳也。阴阳一太极也。太极本无极也。五行 之生也。各一其性。

五行具,则造化发育之具无不备矣。故又即此而推本之,以明其浑然一体,莫非无极之妙;而无极之妙,亦未尝不各具于一物之中也。盖五行异质,四时异气,而皆不能外乎阴阳;阴阳异位,动静异时,而皆不能离乎太极。至于所以为太极者,又初无声臭之可言,是性之本体然也。天下岂有性外之物哉?然五行之生,随其气质而所禀不同,所谓“各一其性” 也。各一其性,则“浑然太极” 之全体,无不各具于一物之中,而性之无所不在,又可见矣。

无极之真、二五之精,妙合而凝。“乾道成男,坤道成女”; 二气交感,化生万物;万物生生而变化无穷焉。

夫天下无性外之物,而性无不在,此无极二五所以混融而无闲者也,所谓“妙合” 者也。真以理言,无妄之谓也;精以气言,不二之名也。凝者,聚也,气聚而成形也。盖性为之主,而阴阳五行为之经纬错综,又各以类凝聚而成形焉。阳而健者成男,则父之道也。阴而顺者成女,则母之道也。是人物之始,以气化而生者也。气聚成形,则形交气感,遂以形化,而人物生生变化无穷矣。自男女而观之,则男女各一其性,而男女一太极也;自万物而观之,则万物各一其性,而万物一太极也。盖合而言之,万物统体,一太极也;分而言之,一物各具,一太极也。所谓天下无性外之物,而性无不在者,于此尢可以见其全矣。《子思子》曰:“君子语大。天下莫能载焉。语小。天下莫能破焉。” 此之谓也。

“惟人也,得其秀而最灵,形既生矣”,“神发知矣,五性感 动而善恶分,万事出矣。”

此言众人具动静之理,而常失之于动也。盖人物之生,莫不有太极之道焉。然阴阳五行,气质交运,而人之所禀,独得其秀,故其心为最灵,而有以不失其性之全,所谓“天地之心而人之极” 也。然形生于阴,神发于阳,五常之性,感物而动,而阳善阴恶,又以类分,而五性之殊,散为万物。盖二气五行,化生万物,其在人者又如此。自非圣人全体太极,有以定之,则欲动情胜,利害相攻,人极不立,而违禽兽不远矣。

圣人定之以“中正仁义而主静”,立人极焉。故圣人与 天地合其德,日月合其明,四时合其序,鬼神合其吉 凶。

此言圣人全动静之德,而常本之于静也。盖人禀阴阳五行之秀气以生,而圣人之生,又得其秀之秀者。是以“其行之也中,其处之也正,其发之也仁,其裁之也义。” 盖一动一静,莫不有以全夫太极之道,而无所亏焉,则向之所谓欲动情胜、利害相攻者,于此乎定矣。然静者诚之复而性之真也。苟非此心寂然无欲而静,则又何以酬酢事物之变而一天下之动哉?故圣人中正仁义,动静周流,而其动也必主乎静,此其所以“成位乎中” ,而天地日月、四时鬼神有所不能违也。盖必体立而后用有以。

行。若程子论乾坤动静,而曰:“不专一则不能直遂,不翕聚则不能发散” ,亦此意尔。

君子修之吉,小人悖之凶。

圣人太极之全体,一动一静,无适而非中正仁义之极,盖不假修为而自然也。未至此而修之,君子之所以吉也。不知此而悖之,小人之所以凶也。修之悖之,亦在乎敬肆之闲而已矣。敬则欲寡而理明,寡之又寡,以至于无,则静虚动直,而圣可学矣。

故曰:“立天之道,曰阴与阳。立地之道,曰柔与刚。立人 之道,曰仁与义。”又曰:“原始反终,故知死生之说。”

“阴阳成象,天道之所以立也;刚柔成质,地道之所以立也;仁义成德” ,人道之所以立也。道一而已,随事著见,故有三才之别,而于其中又各有体用之分焉,其实则一太极也。阳也,刚也,仁也,物之始也;阴也,柔也,义也,物之终也。能原其始而知所以生,则反其终而知所以死矣。此天地之闲,纲纪造化,流行古今,不言之妙。圣人作《易》。其大意盖不出此。故引之以证其说。

大哉《易》也,斯其至矣。

《易》之为书,广大悉备,然语其至极,则此图尽之,其指岂不深哉!抑尝闻之,程子昆弟之学于周子也,周子手是图以授之。程子之言性与天道,多出于此,然卒未尝明以此图示人,是则必有微意焉,学者亦不可以不知也。

《朱子太极图说解》[编辑]

○此所谓无极而太极也。所以“动而阳、静而阴”之本 体也。然非有以离乎阴阳也。即阴阳而指其本体。不 杂乎阴阳而为言尔。�此〇之动而阳,静而阴也,中 〇者其本体也。�者,阳之动也○,之用所以行也。� 者阴之静也〇,之体所以立也。�者。�之根也。�者。 �之根也。����此阳变阴合。而生水火木金土 也。乀者。阳之变也。�者,阴之合也。�阴盛故居“右。”� 阳盛故居“左。”�阳穉,故次“火。”�阴穉,故次水。�冲气, 故居中而水火之。��“《交》系乎上”;阴根阳,阳根阴也。 水而木,木而火,火而土,土而金,金而复水,循环无端, 五气布而四时行也〇。�����五行一阴阳,五 殊二实,无馀欠也。阴阳一太极,精粗本末,无彼此也。 太极本无极,上天之载,无声臭也。五行之生,各一其 性,气殊质异,各一其〇无假借也。�此无极二五所 以妙合而无闲也〇。“乾男坤女”,以气化者言也,“各一 其性”,而男女一太极也○。“万物化生”,以形化者言也, “各一其性”,而万物一太极也。惟人也得其秀而最灵, 则所谓人〇者,于是乎在矣。然形�之为也神,�之 发也五性。���之德也,善恶男女之分也,万事万 物之象也。此天下之动所以纷纭交错,而吉凶悔吝 所由以生也。惟圣人者,又得夫“秀”之精一,而有以全 乎○之体用者也。是以一静一动,各臻其极,而天下 之故,常感通乎寂然不动之中。盖中也,仁也,感也,所 谓�“《也○》’之用,所以行也,正也,义也,“寂也。”所谓�也 〇之体,所以立也。“中正仁义”,浑然全体,而静者常为 主焉,则人〇于是乎立,而〇����天地日月四 时鬼神有所不能违矣。君子之戒谨恐惧,所以修此 而吉也。小人之放僻邪侈,所以悖此而凶也。天地人 之道各一〇也,阳也,刚也,仁也。所谓�也,“物之始也”, “阴也,柔也,义也。”所谓�也,物之终也,此所谓《易》也,而 三极之道立焉,实则一〇也,故曰:“《易》有太极”;�之谓 也。

周子通书[编辑]

《动静》[编辑]

“动而无静,静而无动”物也。

〈注〉“有形”则滞于一偏。

“动而无动,静而无静”,神也;

神则不离于形而不囿于形矣。

“动而无动,静而无静”,非不动不静也。

动中有静静中有动

“物则不通”,神妙万物。

结上文起下意

水阴根阳,火阳根阴,

水,阴也;而生于一,则本乎阳也。火,阳也;而生于二,则本乎阴也。所谓“神妙万物” 者如此。

五行阴阳,阴阳太极。

此即所谓“五行一阴阳,阴阳一太极” 者,以神妙万物之体而言也。

四时运行,万物终始。

此即所谓“五气顺布,四时行焉无极。” 二五妙合而凝者,以神妙万物之用而言也。

混兮辟兮,其无穷兮。

体本则一,故曰“混。” 用散而殊,故曰“辟。” 一动一静,其运如循环之无穷尽。此兼举其体用而言也。

《理性命》[编辑]

厥彰厥微,匪灵弗莹

〈注〉“阳明阴晦”,非人心太极之至灵,孰能明之?

刚善刚恶,柔亦如之,中焉止矣。

即五行之理也

“二气五行,化生万物。五殊二实,二本则一。”是万为一, 一实万分,万一各正,小大有定。

“自其末以缘本” ,则五行之异,本二气之实;二气之实,又本一理之极,是合万物而言之,为一“太极” 而已也。“自其本而之末” ,则一理之实,而万物分之以为体,故万物之中,各有一“太极” 也。

张子正蒙[编辑]

《太和篇》[编辑]

太和所谓道,中涵浮沉升降、动静相感之性,是生𬘡 缊相荡、胜负屈伸之始,其来也几微易简,其究也广 大坚固。起知于《易》者干乎,效法于简者坤乎。散殊而 可象为气,清通而不可象为神,不如野马絪缊,不足 谓之“太和。”语道者知此谓之知道,学《易》者见此谓之 见《易》。不如是,虽周公才美,其智不足称也已。太虚无 形,气之本体;其聚其散,变化之客形尔。至静无感,性 之渊源;有识有知,物交之客感尔。客感客形,与无感 无形,惟尽性者一之。天地之气,虽聚散攻取百涂,然 其为理也,顺而不妄。气之为物,散入无形,适得吾体; 聚为有象,不失吾常。“太虚不能无气,气不能不聚而 为万物,万物不能不散而为太虚。循”是出入,是皆不 得已而然也。然则圣人尽道其间,兼体而不累者,存 神其至矣。彼语寂灭者往而不反,徇生执有者物而 不化,二者虽有间矣,以言乎失道则均焉。聚亦吾体, 散亦吾体,知死之不亡者,可与言性矣。知虚空即气, 则有无隐显,神化性命,通一无二,顾聚散出入,形不 形,能推本所从来,则深于《易》者也。若谓虚能生气,则 虚无穷,气有限,体用殊绝,入老氏“有生于无”自然之 论,不识所谓有无混一之常。若谓万象为太虚中所 见之物,则物与虚不相资,形自形,性自性,形性天人 不相待,而有陷于浮屠以山河大地为见病之说。此 道不明,正由懵者略知体虚空为性,不知本天道为 用,反以人见之小因缘。天地明有不尽,则诬世界干 坤为幻化幽明不能举其要,遂躐等妄意而然。不悟 一阴一阳,范围天地,通乎“昼夜,三极大中”之矩,遂使 儒、佛、老庄混然一途。语天道性命者,不罔于恍惚梦 幻,则定以有生于无为。穷高极微之论,入德之途,不 知择术而求,多见其蔽于诐而陷于淫矣。气坱然太 虚,升降飞扬,未尝止息,《易》所谓“絪缊”,庄生所谓“生物 以息相吹野马”者与?此虚实动静之机,阴阳刚柔之 始,浮而上者阳之清,降而下者阴之浊,其感遇聚散, 为风雨,为雪霜,万品之流形,山川之融结,糟粕煨烬, 无非教也。气聚则离明得施而有形,气不聚,则离明 不得施而无形。方其聚也,安得不谓之客?方其散也, 安得遽谓之无?故圣人仰观俯察,但云“知幽明之故”, 不云“知有无之故。”盈天地之间者,法象而已。文理之 察,非离不相睹也。方其形也,有以知幽之因;方其不 形也,有以知明之故。气之聚散于太虚,犹冰凝释于 水,知太虚即气则无无。故圣人语性与天道之极,尽 于参伍之神,变易而已。诸子浅妄,有有无之分,非穷 理之学也。太虚为清,清则无碍,无碍故神。反清为浊, 浊则碍,碍则形。凡气清则通,昏则壅,清极则神。故聚 而有间,则风行而声闻具,达清之验与?不行而至通 之极与?由太虚有天之名;由气化有道之名。合虚与 气,有性之名;合性与知觉,有心之名。鬼神者,二气之 良能也。圣者,至诚得天之谓;神者,太虚妙应之目。凡 天地法象,皆神化之糟粕尔。天道不穷,寒暑已;众动 不穷,屈伸已,鬼神之实,不越二端而已矣。两不立,则 一不可见;一不可见,则两之用息。两体者,虚实也,动 静也,聚散也,清浊也,其究一而已。感而后有通,不有 两则无一。故圣人以刚柔立本,乾坤毁则无以见《易》。 游气纷扰,合而成质者,生人物之万殊。其阴阳两端, 循环不已者,立天地之大义。日月相推而明生,寒暑 相推而岁成,神《易》无方体,一阴一阳,阴阳不测,皆所 谓“通乎昼夜”之道也。昼夜者,天之一息乎?寒暑者,天 之昼夜乎?天道春秋分而气易,犹人一寤寐而魂交。 魂交成梦,百感“纷纭。”对寤而言,一身之昼夜也;气交 为春,万物揉错。对秋而言,天之昼夜也。气本之虚则 湛,本无形,感而生则聚而有象。有象斯有对,对必反 其为;有反斯有仇,仇必和而解。故爱恶之情,同出于 太虚,而卒归于物欲。倏而生,忽而成,不容有毫发之 间,其神矣。夫造化所成,无一物相肖者,以是知万物 虽多,其实一物,无无阴阳者,以是知天地变化二端 而已。万物形色,神之糟粕。性与天道云者,《易》而已矣。 心所以万殊者,感外物为不一也。天大无外,其为感 者,絪缊二端而已。物之所以相感者,利用出入,莫知 其乡。一万物之妙者,与气与志。天与人有交胜之理, “圣人在上而下民咨,气壹之动志也”《凤凰仪》“志壹之

动气也《参两篇》[编辑]

地所以两分刚柔男女而效之,法也。天所以参一,太 极两仪而象之,性也。一物两体,气也。一故神,两故化, 此天之所以“参”也。地纯阴凝聚于中,天浮阳运旋于 外,此天地之常体也。恒星不动,纯系乎天,与浮阳运 旋而不穷者也。日月五星,逆天而行,并包乎地者也。 地在气中,虽顺天左旋,其所系辰象随之,稍迟则反 “移徙而右尔。间有缓速不齐者,七政之性殊也。”月,阴 精,反乎阳者也,故其右行最速。日为阳精,然其质本 阴,故其右行虽缓,亦不纯系乎天。如恒星不动,金水 附日,前后进退而行者,其理精深,存乎物感可知矣。 镇星地类,然根本五行,虽其行最缓,亦不纯系乎地 也。火者,亦阴质,为阳萃焉,然其气比日而微,故其迟 倍日。惟木乃岁一盛衰,故岁历一辰。辰者,日月一交 之次,有岁之象也。凡圜转之物,动必有机,既谓之机, 则动非自外也。古今谓天左旋,此直至粗之论尔,不 考日月出没、恒星昏晓之变。愚谓:在天而运者,惟七 曜而已。恒星所以为昼夜者,直以地气乘机左旋于 中,故使恒星河汉因〈一作回〉“北为南”,日月因天隐见,太 虚无体,则无以验其迁动于外也。天左旋处其中者 顺之,少迟则反右矣。地,物也;天,神也。物无逾神之理。 顾有地斯有天,若其配然尔。地有升降,日有修短。地 虽凝聚不散之物,然二气升降,其闲相从而不已也。 阳日上,地日降,而下者虚也;阳日降,地日进,而上者 盈也。此一岁寒暑之候也。至于一昼夜之盈虚升降, 则以海水潮汐验之为信。然闲有小大之差,则系日 月朔望,其精相感,日质本阴,月质本阳,故于朔望之 际,精魄反交,则光为之食矣。亏盈法月,于人为近,日 远在外,故月受日光,常在于外。人视其终初,如钩之 曲,及其中天也,如半璧然。此亏盈之验也。月所位者 阳,故受日之光,不受日之精,相望中弦,则光为之食, 精之不可以二也。日月虽以形相物,考其道则有施 受健顺之差焉。星月金水受光于火日,阴受而阳施 也。阴阳之精,互藏其宅,则各得其所安,故日月之形, 万古不变。若阴阳之气,则循环迭至,聚散相荡,升降 相求,絪缊相揉,盖相兼相制,欲一之而不能,此其所 以屈伸无方,运行不息,莫或使之,不曰性命之理,谓 之何哉?日月得天,得自然之理也,非苍苍之形也。闰 馀生于朔,不尽周天之气,而世传交食法,与闰异术, 盖有不知而作者尔。阳之德主于遂,阴之德主于闭。 阴性凝聚,阳性发散,阴聚之阳必散之,其势均散。阳 为阴累,则相持为雨而降;阴为“阳得,则飘扬为云而 升。故云物班布太虚”者,阴为风驱,敛聚而未散者也。 凡阴气凝聚,阳在内者不得出,则奋击而为雷霆;阳 在外者不得入,则周旋不舍而为风。其聚有远近虚 实,故雷风有小大暴缓。和而散,则为霜雪雨露;不和 而散,则为戾气曀霾。阴常散缓,受交于阳,则风雨调, 寒暑正。天象者,阳中之阴。风霆者,阴中之阳。雷霆感 动虽速,然其所由来亦渐尔。能穷神化所从来,德之 盛者与!火日外光,能直而施;金水内光,能辟而受。受 者随材各得,施者所应无穷。神与形,天与地之道与。 木曰“曲直”,能既曲而反申也。金曰“从革”,一从革而不 能自反也。水火气也,故炎上润下,与阴阳升降,土不 得而制焉。木金者,土之华实也,其性有水火之杂,故 木之为物,水渍则生,火然而不离也,盖得土之浮华 于水火之交也。金之为物,得火之精于土之燥,得水 之精于水之濡,故水火相待而不相害,铄之反流而 不耗,盖得土之精实于水火之际也。土者,物之所以 成始而成终也,地之质也,化之终也。水火之所以升 降物,兼体而不遗者也。冰者,阴凝而阳未胜也。火者, 阳丽而阴未尽也。火之炎,人之蒸,有影无形,能散而 不能受光者,其气阳也。阳陷于阴为水,附于阴为火。

《天道篇》[编辑]

天道,四时行,百物生,无非至教;圣人之动,无非至德。 夫何言哉!天体物不遗,犹仁体事无不在也。“礼仪三 百,威仪三千”,无一物而非仁也。“昊天曰明,及尔出王, 昊天曰旦,及尔游衍”,无一物之不体也。上天之载,有 感必通。圣人之为,得为而为之也。天不言而四时行, 圣人神道设教而天下服。诚于此,动于彼,神之道与。 天不言而信,神不怒而威。诚故信,无私故威。天之不 测谓神,神而有常谓天,运于无形之谓道,形而下者 不足以言之。鼓万物而不与圣人同忧,天道也,圣不 可知也。无心之妙,非有心所及也。不见而章,已诚而 明也;不动而变,神而化也;无为而成,为物不贰也。已 诚而明,故能不见而章,不动而变,无为而成,富有广 大不御之盛与,日新悠久无疆之道与?天之知物不 以耳目心思,然知之之理,过于耳目心思。天视听以 民,明威以民,故《诗》《书》所谓“帝天之命,主于民心”而已 焉。化而裁之存乎变,存四时之变则周岁之化可裁, 存昼夜之变则百刻之化可裁。推而行之存乎通,推 四时而行,则能存周岁之通;推昼夜而行,则能存百刻之通。“神而明之,存乎其人。”不知上天之载,当存文 王,默而成之,存乎德行。学者常存德性,则自然默成 而信矣。存文王,则知天载之神,存众人,则知物性之 神。谷之神也有限,故不能通天下之声。圣人之神惟 天,故能周万物。而知圣人有感无隐,正犹天道之神。 形而上者,得意斯得名,得名斯得象,不得名非得象 者也。故语道至于不能象,则名言亡矣。世人知道之 自然,未始识自然之为体尔。有天德,然后天地之道 可一言而尽,正明不为日月所眩,正观不为天地所 迁。

《神化篇》[编辑]

“神天德,化天道”,德其体,道其用,一于气而已。神无方, 《易》无体,大且一而已尔。《虚明》〈一作静〉照鉴,神之明也。“无 远近幽深,利用出入”,神之充塞无闲也。天下之动,神 鼓之也。辞不鼓舞则不足以尽神。鬼神往来屈伸之 义,故天曰神,地曰祇,人曰鬼,形而上者,得辞斯得象 矣。神为不测,故缓辞不足以尽神,化为难知,故急辞 不足以体化。气有阴阳,推行有渐为化,合一不测为 神。其在人也,知义用利,则神化之事备矣。德盛者,穷 神则知不足道,知化则义不足云。天之化也运诸气, 人之化也顺乎时。非气非时,则化之名何有?化之实 何施?《中庸》曰“至诚为能化”,《孟子》曰“大而化之”,皆以其 德合阴阳,与天地同流而无不通也。所谓气也者,非 特其蒸郁凝聚,接于目而后知之,苟健顺、动止、浩然、 湛然之得言,皆可名之象尔。然则象若非气,指何为 象?时若非象,指何为时?世人取释氏销碍入空,学者 舍恶趋善以为化,此直可以为始学遣累者薄乎云 尔,岂天道神化所可同日语哉!变则化,由粗入精也。 化而裁之谓之变,以著显微也。谷神不死,故能微显 而不揜。鬼神常不死,故诚不可揜。人有是心在,隐微 必乘间而见,故君子虽处幽独,防亦不懈。神化者,天 之良能,非人能。故大而位天德,然后能穷神知化,大 可为也;大而化,不可为也,在熟而已。《易》谓“穷神知化”, 乃德盛仁熟之致,非智力能强也。“大而化之”,能不勉 而大也,不已而天,则不测而神矣。先后天而不违,顺 至理以推行,知无不合也。虽然,得圣人之任者,皆可 勉而至,犹不害于未化尔。《大几》圣矣,化则位乎天德 矣。大则不骄,化则不吝,无我而后大,大成性而后圣, 圣位天德不可致知谓神,故神也者,圣而不可知,见 几则义明,动而不括则用利,屈伸顺理则身安而德 滋,穷神知化,与天为一,岂有我所能勉哉,乃德盛而 自致尔。精义入神,事豫,吾内,求利吾外也;“利用安身”, 素利吾外,致养吾内也。穷神知化,乃养盛自致,非思 勉之能强。故崇德而外,君子未或致知也。神不可致 思,存焉可也;化不可助长,顺焉可也。存虚明,久至德, 顺变化,达时中,仁之至,义之尽也。知微知彰,不舍而 继其善,然后可以成之性矣。圣不可知者,乃天德良 能。立心求之,则不可得而知之。圣不可知谓神,庄生 《缪妄》又谓“有神人焉,唯神为能变化”,以其一天下之 动也。人能知变化之道,其必知神之为也。见《易》则神 其几矣。知几其神,由经正以贯之,则宁用终日,断可 识矣。几者,象见而未形也。形则涉乎明,不待神而后 知也。吉之先见云者,顺性命则所先皆吉也。知神而 后能飨帝飨亲,见《易》而后能知神,是故不闻性与天 道,而能制礼作乐者,末矣。“精义入神”,豫之至也。徇物 丧心,人化物而灭天理者乎?存神过化,忘物累而顺 性命者乎?敦厚而不化,有体而无用也。化而自失焉, 徇物而丧己也。大德敦化然后仁,知一而圣人之事 备。性性为能存神,物物为能过化,无我然后得正己 之尽,存神然后妙应物之感,范围天地之化而不过, 过则溺于空,沦于静,既不能存夫神,又不能知夫化 矣。“旁行不流”,圆神不倚也。百姓日用而不知,溺于流 也。义以反经为本,经正则精。仁以敦化为深,化行则 显。义入神,动一静也;仁敦化,静一动也。仁敦化则无 体,义入神则无方。

《动物篇》[编辑]

“动物本诸天,以呼吸为聚散之渐。植物本诸地,以阴 阳升降为聚散之渐。物之初生,气日至而滋息。物生 既盈,气日反而游散。至之谓神,以其伸也;反之为鬼, 以其归也。气于人,生而不离,死而游散者谓魂。聚成 形质虽死而不散者谓魄海。水凝则冰,浮则沤。然冰 之才,沤之性,其存其亡,海不得而与焉。”推是足以究 死生之说,有息者根于天,不息者根于地,根于天者 不滞于用,根于地者滞于方,此动植之分也。生有先 后,所以为天序,小大高下,相并而相形焉,是谓“天秩。” 天之生物也有序,物之既形也有秩,知序然后经正, 知秩然后礼行。凡物能相感者,鬼神施受之性也;不 能感者,鬼神亦体之而化矣。物无孤立之理,非同异 屈伸终始以发明之,则虽物非物也。事有始卒乃成, 非同异有无相感,则不见其成,不见其成,则虽物非 物,故一屈伸相感而利生焉。“独见独闻”,虽小异,怪也出于疾与妄也。“共见共闻”,虽大异,诚也,出阴阳之正 也。“贤才出,国将昌,子孙才,族将大,人之有息”,盖刚柔 相摩,乾坤阖辟之象也。寤形开而志交诸外也,《梦》形 闭而气专乎内也。寤所以知新于耳目,梦所以缘旧 于习心。医谓饥梦取,饱梦与,凡寤梦所感,专语气于 五藏之变,容有取焉尔。声者,形气相轧而成。两气者, 谷响雷声之类;两形者,桴鼓扣击之类;形轧气,羽扇 敲矢之类;气轧形,人声笙簧之类。是皆物感之良能, 人皆“习知而不察者尔。形也,声也,臭也,味也,温凉也, 动静也,六者莫不有五行之别,同异之变”,皆《帝则》之 必察者与!

《诚明篇》[编辑]

诚明所知,乃天德良知,非闻见小知而已。天人异用 不足以言诚,天人异知,不足以尽明。所谓诚明者,性 与天道不见乎小大之别也。“义命合一存乎理,仁知 合一存乎圣,动静合一存乎神,阴阳合一存乎道,性 与天道合一存乎诚。”天所以长久不已之道,乃所谓 诚,仁人孝子所以事天诚身,不过不已于仁孝而已。 故君子诚之为贵。诚有是物,则有终有始。伪实不有, 何终始之有?故曰:“不诚无物。”自明诚,由穷理而尽性 也;自诚明,由尽性而穷理也。性者万物之一原,非有 我之得私也。惟大人为能尽其道。是故立必俱立,知 必周知,爱必兼爱,成不独成。彼自蔽塞而不知顺吾 理者,则亦末如之何矣。天能为性,人谋为能。大人尽 性,不以天能为能,而以人谋为能。故曰:“天地设位,圣 人成能。”尽性然后知生无所得,则死无所丧。未尝无 之谓体,体之谓性。天所性者通极于道,气之昏明不 足以蔽之。天所命者通极于性,遇之吉凶不足以戕 之。不免乎蔽之戕之者,未之学也。性通乎气之外,命 行乎气之内,气无内外,假有形而言尔。故思知人不 可不知天,尽其性然后能至于命。知性知天,则阴阳 鬼神皆吾分内尔。天性在人,正犹水性之在冰,凝释 虽异,为物一也。受光有小大,昏明其照纳不二也。天 良能本吾良能,顾为有我所丧尔。上达反天理,下达 徇人欲者,与?性其总合两也。命其受有则也。不极总 之要,则不至受之分,尽性穷理而不可变,乃吾则也。 天所自不能已者谓命,不能无感者谓性。虽然,圣人 犹不以所可忧而同其无忧者,有相之道存乎我也。 湛一气之本,攻取气之欲,口腹于饮食,鼻舌于臭味, 皆攻取之性也。知德者属厌而已,不以嗜欲累其心, 不以小害大,末丧本焉尔。心能尽性,人能弘道也;性 不知检其心,非道弘人也。尽其性,能尽人物之性;至 于命者,亦能至人物之命。莫不性诸道,命诸天。我体 物未尝遗,物体我知其不遗也。至于命,然后能成己 成物,不失其道。以生为性,既不通昼夜之道,且人与 物等,故告子之妄,不可不诋。性于人无不善,系其善 反不善反而已。过天地之化,不善反者也。命于人无 不正,系其顺与不顺而已。行险以侥幸,不顺命者也。 “形而后有气质之性,善反之则天地之性存焉。故气 质之性,君子有弗性者焉。”人之刚柔缓急,有才与不 才,气之偏也。天本参和,不偏养其气反之本而不偏, 则尽性而天矣。性未成则善恶混,故亹亹而继善者 斯为善矣。恶尽去则善因以亡,故舍曰善而曰成之 者性。德不胜气,性命于气;德胜其气,性命于德。穷理 尽性,则性天德,命天理。气之不可变者,独死生修夭 而已。故论死生则曰“有命”,以言其气也;语富贵则曰 “在天”,以言其理也。此大德所以必受命,易简理得,而 成位乎天地之中也。所谓天理也者,能悦诸心,能通 天下之志之理也;能使天下悦且通,则天下必归焉。 不归焉者,所乘所遇之不同,如仲尼与继世之君也。 舜、禹有天下而不与焉者,正谓天理驯致,非气禀当 然,非志意所与也。必曰“舜、禹”云者,馀非乘势则求焉 者也。利者为神,滞者为物。是故风雷有象,不速于心; 心御见闻,不弘于性。上知下愚,习与性相远,既甚而 不可变者也。纤恶必除,善斯成性矣。察恶未尽,虽善 必粗矣。不识不知,顺帝之则,有思虑知识,则丧其天 矣。君子所性,与天地同流异行而已。在帝左右,察天 理而左右也。天理者,时义而已。君子教人,举天理以 示之而已。其行己也,述天理而时措之也。和乐,道之 端乎!和则可大,乐则可久。天地之性,久大而已矣,莫 非天也。阳明胜则德性用,阴浊胜则物欲行。领恶而 全好者,其必由学乎?不诚不庄,可谓之尽性穷理乎? 性之德也,未知伪且慢,故知不免乎伪慢者,未尝知 其性也。勉而后诚庄,非性也。不勉而诚庄,所谓“不言 而信,不怒而威”者与!生直理顺,则吉凶莫非正也。不 “直其生者,非幸福于回,则勉难于苟也。屈伸相感而 利生,感以诚也。情伪相感而利害生,杂之伪也。至诚 则顺理而利,伪则不循理而害。顺性命之理则所谓 吉凶,莫非正也。逆理则凶为自取吉,其险幸也,莫非 命也。顺受其正,顺性命之理,则得性命之正。灭理穷 欲,人为之招也。

Public domainPublic domainfalsefalse

![]()

本作品原文没有标点。标点是人工智能程序古诗文断句 v2.1创建,并且经由维基文库用户编辑改善的。本站用户之编辑以知识共享 署名-相同方式共享 4.0协议(CC BY-SA 4.0)发布。

欢迎各位持续修正标点,请勿复制与本站版权协议不兼容的标点创作。

![]()

Public domainPublic domainfalsefalse